① 明智光秀、遺恨説

|

明智光秀が織田信長に恨みや恐怖を持ち、それが謀反に繋がったとする説。つまり「定説」。 |

「本能寺の変」

天才的な軍略と政治によって戦国の世を席巻した織田信長が、配下の明智光秀に反逆され、討ち倒されてしまった事件です。

革新的な織田信長の考え方は、戦国時代の古い体勢を一変させました。

革新的な織田信長の考え方は、戦国時代の古い体勢を一変させました。

しかし敵に容赦しない信長は、信仰や古い権威を無視した行動を取り続けます。

自らの新時代のため、旧時代を破壊する織田信長。

恐怖さえ用いた統治方法に、明智光秀はどのような思いを抱いていたのでしょうか…?

そして時はついに「本能寺の変」の前夜へと至ります。

このページでは「本能寺の変」へ至る経緯と詳細を、あまり歴史に詳しくない方でも理解しやすいよう、出来るだけ解りやすく解説しています。

戦国時代の背景を知る、参考にして頂ければと思います。

天正10年(1582年)5月4日

※本能寺の変まで、あと27日

この日、織田信長は時の天皇「正親町天皇(おおぎまちてんのう)」から「将軍」就任と、「幕府」の設立要請を受けましたが、断ったと言います。

この日、織田信長は時の天皇「正親町天皇(おおぎまちてんのう)」から「将軍」就任と、「幕府」の設立要請を受けましたが、断ったと言います。

なぜ信長が天下人になる最短ルートと言える、将軍就任と幕府設立を断ったのか……

それは不明です。

新しい方法で「日本の王」になろうとしていたという説がありますが、将軍職については息子の「織田信忠」に就任させたがっていたようです。

信長は自分が引退した後の事、つまり織田信忠による織田幕府の設立を考えていたのではないかと言われています。

また、信長自身が「帝」になる野望を持っていたとも言われており、正親町天皇に譲位を迫っていたという説もあります。

天正10年(1582年)5月7日

※本能寺の変まで、あと24日

四国の土佐(高知)の戦国大名「長宗我部元親」。

彼は織田家とも交流があり、その窓口となっていたのは明智光秀でした。

長宗我部元親

長宗我部元親明智光秀の家臣「斎藤利三」は一族が長宗我部元親に嫁いでおり、織田信長と長宗我部元親の関係も特に悪いものではなかったのですが・・・

しかしこの日、織田信長は息子の「織田信孝」を大将とし、重臣の丹羽長秀なども加えた軍勢で、四国の長宗我部家に攻撃を行うことを決定します。

信長が四国攻めを決めた理由は不明ですが、長宗我部家に敗れた四国の勢力が信長を頼っており、彼等に領土の一部を返還することを要求、それを長宗我部元親が拒否したため、というのが理由のひとつであるようです。

特に長宗我部家と敵対していた四国の勢力「三好家」の三好康長は、羽柴秀吉を通して織田家と友好的な関係にあり、彼が三好家の旧領の返還を願い出たのが影響したと言われています。

いずれにせよ、天下統一を目指す織田信長にとって、四国の覇者である長宗我部元親は倒すべき敵だったということでしょう。

そして明智光秀にとっては、親しい関係を保ってきた長宗我部家が織田家に攻められる事になったのは、深刻な事態であったと思われます。

天正10年(1582年)5月15日

※本能寺の変まで、あと16日

織田信長に誘われて、少数のお供と共に安土城を訪れた徳川家康。

織田信長に誘われて、少数のお供と共に安土城を訪れた徳川家康。

織田信長は、その家康の接待を明智光秀に命じ、3日間に及ぶ手の込んだ歓迎を行いました。

ところが、この接待に不手際があり、織田信長は明智光秀を途中で解任してしまいます!

一般には「明智光秀が徳川家康に出した鯛が腐っていて、それを見た信長が激怒! 明智光秀を罵倒した挙げ句、さらに接待役を解任してしまった」と言われています。

罰として小姓(信長の世話係)の森蘭丸に数度むち打ちされたとか、腐った鯛を掘りに捨てられて馬鹿にされたという話もあります。

加えて、羽柴秀吉への援軍が申し付けられ、仕事を途中で辞めさせられた上に、秀吉の下位にされた事で、明智光秀の自尊心は大きく傷つけられたと言います。

この一件は「本能寺の変」の原因として大きなものと言われていて、後世、様々な説が飛び交っています。

明智光秀の行動と時期から考えて、これが本能寺の変の引き金になったという説……

腐った鯛の話は創作であり、このような事実はなかったとする説……

鯛ではないが味付けに問題があって(京風の薄味が合わなかった等)、信長の機嫌を損ねてしまったという説……

途中解任されたのは秀吉から援軍を求める手紙が届いたためであり、問題が起きたからではないという説…… 色々です。

事実がどうだったのかは解りませんが、とにかくこの後、明智光秀は自分の城に戻り、出陣の準備を進める事となります。

天正10年(1582年)5月26日

※本能寺の変まで、あと5日

中国地方では、羽柴秀吉が織田家と敵対している戦国大名「毛利家」と交戦中でした。

羽柴秀吉

羽柴秀吉秀吉は「備中高松城」という毛利家の城を包囲していて、城の周囲を水没させる「水攻め」を行っていました。

しかし総勢4~5万と言われる毛利家の主力部隊がこの方面に出陣。

秀吉が率いていたのは約2万の軍勢であり、味方となった宇喜多軍1万を加えても、そのままでは苦戦は必至。

そのため秀吉は、信長に救援を要請する手紙を出します。

徳川家康の接待を終えた明智光秀は、この秀吉の援軍を命じられ、丹波(京都の西)にある自分の城に戻り、中国地方への出陣準備を進めるのですが……

この時、明智光秀は織田信長に持っている領地をすべて取り上げられ、これから攻めに向かう毛利家の領地を代わりに与えられたと言われています。

これを「国替え」と言います。

しかし代わりに与えられたと言っても、そこはまだ敵の土地です。

さらに領地を取り上げられるという事は、明智光秀の家臣や一族の領地もなくなる事を意味します。

この「国替え」の話は事実ではないとする説もありますが、本当であれば明智光秀にとっては死活問題と言えるでしょう。

なお、徳川家康の接待を終えてから、この日に丹波の城に入って出陣の準備を始めるまでの10日間、光秀がどこで何をしていたのかの記録がなく、謎となっています。

また、この翌日、明智光秀は「愛宕神社」に参拝に行き、おみくじを何度も引いたそうです。

天正10年(1582年)5月28日

※本能寺の変まで、あと3日

この日、明智光秀は「愛宕」という土地のお寺で「連歌会」を行いました。

この日、明智光秀は「愛宕」という土地のお寺で「連歌会」を行いました。

この連歌会を「愛宕百韻」と言います。

連歌会とは何人かで集まって俳句を詠み合う行事です。

そしてこの連歌会の最初、明智光秀が一番目に詠んだ句が、以下のものでした。

「ときは今 天が下しる 五月哉」

この句は一見、ただの5月を示す句に見えますが、「明智光秀が謀反の決意を詠んだ句ではないか」と言われています。

明智家は「土岐家(とき家)」という家柄の分家でしたから、「ときは今」は「土岐は今」とも読めます。

「天が下しる」の「天」は「雨」の事ですが、「天が下治る」と読むと「天下を治める」という意味にもなります。

つまり「土岐は今 天下治る 五月哉」となり、明智光秀が謀反を起し、天下を治めようとしているのを句に詠んだのではないかと言われているのです。

もしそうだとすると、明智光秀はこの時点で謀反を起す決意を固めていたことになります。

実際にこの句が天下を取る決意を表したものであったのかどうかは解りません。

ただ、当時からこの句については議論の的になっていて、本能寺の変が起こった後、この連歌会に参加した人は全員、謀反の共謀の容疑で取り調べなどを受けています。

連歌会を終えた明智光秀は句を神社に奉納し、いよいよ出陣する事となります・・・

天正10年(1582年)5月29日

※本能寺の変まで、あと2日

織田信長は羽柴秀吉からの援軍要請に応じるため、安土城で中国地方に軍勢を派遣する準備を進めていましたが、この日の夕方、京都のお寺「本能寺」に入ります。

織田信長は羽柴秀吉からの援軍要請に応じるため、安土城で中国地方に軍勢を派遣する準備を進めていましたが、この日の夕方、京都のお寺「本能寺」に入ります。

この時、多くの名物茶器も本能寺に運んでおり、大きな茶会を開催する予定だったと言われています。

この茶会の開催を進言したのは、高名な茶人であり堺の町の会合衆でもあった「千利休」のようです。

一方、徳川家康は安土城の接待の後、京都を観光中でしたが、この日はお供の武将と共に堺の町の見物に出かけていて、茶人であり堺会合衆の一人でもあった「津田宗及」の接待を受けていました。

羽柴秀吉は中国地方で毛利家の城「高松城」を水攻め中です。

柴田勝家は北陸地方で上杉家の城「魚津城」を攻略中で、この城は陥落間近であり、戦いは大詰めに入っていました。

天正10年(1582年)6月1日

※本能寺の変、前夜

京都の本能寺に入った織田信長は、朝廷(天皇家)の使いとしてやってきた「勧修寺晴豊」などのお公家さまと対面し、持ってきた茶器の披露などをしていました。

京都の本能寺に入った織田信長は、朝廷(天皇家)の使いとしてやってきた「勧修寺晴豊」などのお公家さまと対面し、持ってきた茶器の披露などをしていました。

一方、明智光秀は…… この日の夕方、13000人の兵を率いて丹波(京都北西)にあった「丹波亀山城」を出発します。

その出発前には、明智軍の家臣である 斎藤利三、明智(左馬介)秀満、藤田伝五 などと共に、「本能寺の変」のための作戦を練ったと言われています。

そしてこの日の夜……

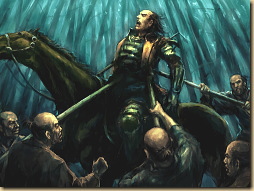

行軍中の明智光秀は突然「敵は本能寺にあり!」の号令をかけ、軍勢を反転し、京都に向かって行軍し始めます。

ついに明智光秀が織田信長を撃つ宣言をした瞬間です!

この「敵は本能寺にあり!」の号令は後世の創作だとも言われていますが、歴史のクライマックスとして欠かせない、有名なシーンですね。

そして明智軍はそのまま京都に近づくと、軍勢を二手に分け、密かに本能寺の包囲を開始します……

ただ、兵士や武将の多くは、京都に向かっているのは織田信長に軍勢の確認をして貰うためだと思っていて、本能寺を包囲する命令を受けた後も、討つ相手は徳川家康だと思っていた者が多かったようです。

天正10年(1582年)6月2日 早朝

まだ人々が寝静まっている時間、明智光秀は本能寺を完全に包囲します。

まだ人々が寝静まっている時間、明智光秀は本能寺を完全に包囲します。

この時、明智光秀は少し迂回し、勝利のゲンを担ぐため「破軍星(北斗七星)」を背にして進軍したとも言われています。

そして寺を包囲した明智軍は明け方になる頃……

鉄砲を撃ち放ち、四方より本能寺に一斉になだれ込みます!

戦国を震撼させた大事件「本能寺の変」です!!

|

・織田信長 その後、弓を持って応戦し、数本の矢を撃ちますが、そこで弓が折れてしまいます。 |

|

・明智光秀 その後、戦後処理をしつつ、京都の西に領地を持つ友人「細川藤孝」や、奈良を支配していて明智光秀に恩のある大名「筒井順慶」などに協力を求める手紙を送ります。 |

|

・織田信忠 しかし一万以上の兵を持つ明智軍が相手では多勢に無勢、攻撃を受けて落城し、織田信忠も戦死してしまいます。 |

天正10年(1582年)6月2日 昼~夜

早朝の「本能寺の変」により、織田信長は死を迎えます。

京都は大騒動になりますが、戦闘が一部地域に限定されていたため、何が起こったのかほとんどの人はまだ知らぬままでした。

|

・明智光秀 |

|

・細川藤孝 |

|

・徳川家康 |

天正10年(1582年)6月3日

※本能寺の変、翌日

少数のお供と共に、堺の町を観光中に「本能寺の変」が起きた徳川家康。

兵を率いていなかった彼は明智光秀の追っ手によって孤立する事となりますが、伊賀の山中を密かに抜け、本国・三河に帰ることを決定します。

堺の会合衆の一人 油屋常琢 にかくまって貰いながら、配下の商人 茶屋四郎次郎 が先行して伊賀に向かい、ルート上の村々に黄金をばらまいて協力を要請。

堺の会合衆の一人 油屋常琢 にかくまって貰いながら、配下の商人 茶屋四郎次郎 が先行して伊賀に向かい、ルート上の村々に黄金をばらまいて協力を要請。

さらにお供の伊賀の上忍 服部半蔵 が、伊賀の地にいる伊賀忍者・甲賀忍者に協力を依頼しに向かいます。

徳川家康一行は明智光秀の監視を避け、土民の落ち武者狩りを追い払いながら、なんとか三河方面へと向かいます。

しかし共にいた元武田家の武将 穴山梅雪 は、光秀に狙われている徳川家康との行動を避け、単独で落ち延びようとして失敗、土民の襲撃を受けて殺されてしまいました。

途中、徳川家康は要請に応じてくれた甲賀の頭領 多羅尾光俊 の屋敷に一泊し、伊賀・甲賀の忍者300余名に守られながら伊勢湾に出て、船で海上から三河に上陸。

なんとか「伊賀越え」を果たします。

結果として、明智光秀は徳川家康を取り逃がす事となりました。

天正10年(1582年)6月4日

※本能寺の変から2日

中国地方で「毛利家」の城を包囲していた羽柴秀吉。

彼が「本能寺の変」を最初に知ったのは、本能寺の変の翌日、6月3日の事でした。

事件を知らせる毛利家の使者を捕らえ、その使者が持っていた書状を見た時だと言います。

黒田官兵衛

黒田官兵衛この時、彼は驚きのあまり狼狽しますが、秀吉の軍師「黒田官兵衛(黒田如水)」が「ご運が開けましたな(天下取りのチャンス!)」と進言、困惑する秀吉を一喝したと言われています。

秀吉はすぐに家臣と今後を協議、一刻も早く織田信長の「かたき討ち」を果たすべきだということになり、本能寺の変のことを隠したまま、対陣中の毛利家に講和の使者を出します。

6月3日の深夜には、毛利家の外交僧「安国寺恵瓊」を呼び、和平の準備を急ぐよう催促しています。

翌日6月4日、秀吉が水攻めで包囲していた「備中高松城」の城主「清水宗治」が切腹。

これにより、秀吉軍と毛利軍の和平が成立します。

そして秀吉は手早く陣を片付けると、軍勢を反転、大急ぎで京都に戻っていきます!

そして秀吉は手早く陣を片付けると、軍勢を反転、大急ぎで京都に戻っていきます!

そのスピードは当時としてはあり得ない程の速さで、通常は1週間はかかる行程を約2日ほどで走破!

6月7日には秀吉の拠点「姫路城」に到着していました。

ここまで来れば、京都や堺もすぐ近くです。

この秀吉軍のスピードが、明智光秀の計画を大きく狂わせる事になりました。

さらに秀吉は、「織田信長は本能寺を脱出し、現在も生存している」というニセ情報の手紙を各地に送り、他の武将が明智光秀に味方するのを妨害します。

実際、信長の遺体が見つからなかった事もあって「信長は逃げ延びている」という誤情報が流れていましたから、これは各地の武将の行動に大きな影響を与えます。

一方、毛利家は秀吉と講和した後で「本能寺の変」の事を知り、秀吉がこれを内緒にしていたため、講和を破棄して秀吉を追撃するべきだという意見が出ます。

しかし以前から秀吉と交渉を行っていた外交僧「安国寺恵瓊」と、毛利家の重臣「小早川隆景」がそれに反対し、このまま毛利家は秀吉と友好を結ぶべきだという意見が通り、結果として毛利家は秀吉側の勢力となりました。

天正10年(1582年)6月5日

※本能寺の変から3日

「本能寺の変」から2~3日が経つと、各地に「織田信長が明智光秀の謀反により討たれた」という情報が流れていきます。

これにより、事件発生当日よりも大きな混乱と衝撃が各地に波及していきます。

|

・明智光秀 安土城に入った明智光秀は城にあった金銀財宝を配下に分け与え、京都周辺の民衆にも税金を免除するなどのお触れを出し、部下や民衆の支持を得ようとしています。 |

|

・筒井順慶 |

|

・柴田勝家 |

|

・織田信孝 すかさず彼らは、共に四国攻めに加わる予定だった織田信長の弟(織田信行)の息子「織田信澄」を、明智光秀に荷担する危険があるとして殺害してしまいます。 |

天正10年(1582年)6月7日

※本能寺の変から5日

この日から光秀は安土城や京都、本拠地の坂本城を忙しく移動しつつ、政務を行っています。

この日から光秀は安土城や京都、本拠地の坂本城を忙しく移動しつつ、政務を行っています。

明智光秀が京都でまともに政務を行ったのはこの頃を含めて3日だけなので、一般に光秀の天下は「三日天下」と呼ばれています。

この間、明智光秀は寺院への金銀の献上や、禁制(禁止事項)と税金免除の告知、朝廷工作などを積極的に行いました。

この期間に明智光秀は朝廷から、最も権威のある最上位の官位「正一位・征夷大将軍」に任ぜられたという説もあります。

ですが、事態は明智光秀に有利に動いていませんでした。

中国地方から猛スピードで戻ってきた羽柴秀吉の軍勢が、近畿の西「姫路城」に到着したからです。

すかさず秀吉は各地の武将に「織田信長公の仇討ちを行う! 逆心を討つため合流されたし」という協力要請を行います。

これにより、各地の武将が次々と秀吉の元に集結します。

さらに秀吉は、姫路城にあった金銀を将兵に惜しまずバラまき、結束を促しました。

明智光秀もなんとか味方を増やそうと、細川藤孝や筒井順慶などに何度も使者や書状を送りますが、良い返事は来ません。

ただ、秀吉も猛スピードで戻ってきたため、兵士達が完全に合流しておらず、休憩も必要だったため、決戦の準備を進めつつ姫路城で少し休むことになります。

天正10年(1582年)6月10日

※本能寺の変から8日

秀吉の軍勢は姫路城で2日ほど休息しましたが、3日後には大阪方面に進軍。

秀吉の軍勢は姫路城で2日ほど休息しましたが、3日後には大阪方面に進軍。

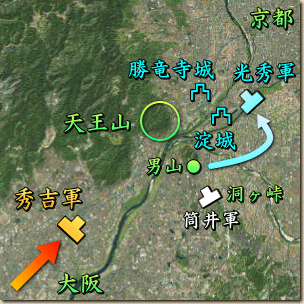

明智光秀は京都の入口にある「勝竜寺城」と「淀城」の守りを固めつつ、京都の南にある「男山」に布陣していました。

これは、近くの「洞ヶ峠」にいた筒井順慶の軍勢の近くまで進み、味方になるのを促そうとしていたと言われています。

しかし最後まで、彼らは味方には加わりませんでした。

一方、羽柴秀吉は大阪周辺の武将に協力を要請し、池田恒興・中川清秀・高山右近などの織田家の有力武将と合流、その兵力を増大させていました。

そして織田信長の三男である跡継ぎ候補「織田信孝」と、重臣の「丹羽長秀」も軍勢に引き入れ、信長の仇討ちの大義名分を得ます。

6月12日、秀吉は京都の西にある勝竜寺城に向かって進軍。

これを受け、光秀は男山の軍勢を撤収させ、迎撃態勢を取ります。

秀吉の軍勢が京都の近くまで進んで来たため、明智光秀は京都の西にある「天王山」という山の上に陣を張ろうとします。

しかし、この天王山はすでに秀吉軍の武将 中川清秀、中村一氏、堀尾茂助 らによって押さえられていました。

仕方なく明智光秀は近くの勝竜寺城に入って軍勢を整えると、天王山の麓(山崎)に布陣します。

秀吉軍の本隊も天王山に到着して布陣を開始、いよいよ両者による「天王山の戦い」が始まることとなります。

天正10年(1582年)6月13日

※本能寺の変から11日

頂上決戦を表す言葉「天王山」の語源となった「天王山の戦い」(山崎の合戦)が始まります!

頂上決戦を表す言葉「天王山」の語源となった「天王山の戦い」(山崎の合戦)が始まります!

とは言え、明智軍の16000人に対し、秀吉軍は35000~40000人。

すでに2倍の兵力差がありました。

明智光秀軍は天王山と淀川に挟まれた狭い場所を抜けた先に、部隊を扇状に布陣します。

一方の羽柴秀吉軍は天王山と、その麓に部隊を配置しました。

間には円明寺川(現・小泉川)という川が流れています。

戦いは、羽柴秀吉軍の高山右近と中川清秀が川を渡って進軍、それを明智光秀軍の斎藤利三と、将軍家の家臣であった津田信春&伊勢貞興が迎撃して始まります。

この戦い、序盤は明智軍が徐々に優勢になっていきました。

そこで秀吉軍は、後詰め(控え)の堀秀政の部隊を救援に向わせます。

それに対し明智光秀は、家臣の並河易家の部隊を迂回させ、敵の側面を突こうとします。

しかし天王山に布陣していた羽柴秀長の部隊がこれに気付いて前進、並河易家の側面攻撃を阻止します。

一方、秀吉軍の池田恒興の部隊が戦場をやや迂回して、光秀軍前面の津田信春と伊勢貞興の部隊を側面から攻撃開始。

この側面攻撃の成功で、津田信春と伊勢貞興の部隊は壊走。

これによって秀吉軍前面の中川清秀、高山右近の部隊も押し返していき、光秀軍の斎藤利三は苦戦し始めます。

さらに、もっと大きく迂回していた秀吉軍の織田信孝・丹羽長秀が率いる大部隊が明智軍の側面に出て、横から総攻撃を開始。

こうなると数にも劣る光秀軍に勝ち目はなく、戦いは決着、明智光秀軍は総崩れとなりました。

合戦は開戦からほぼ2時間、短時間で終結する事となります。

明智軍の敗戦が決定的となると、明智軍の武将 御牧景重 は明智光秀に撤退して再起を計ることを進言、これを受けて光秀は戦場からの逃走を開始し、御牧景重はしんがりとなって討ち死にします。

ですが、明智光秀が逃げ延びることは出来ませんでした。

ですが、明智光秀が逃げ延びることは出来ませんでした。

逃亡中、土民の落ち武者狩りに襲われて竹槍で突かれ、あえなく落命してしまいます。

本能寺の変からわずか11日で、明智光秀の天下は終わることとなりました・・・

明智光秀の死後、まだ危険な道中が続くため、家臣の溝尾茂朝は光秀の首を城まで持って帰ることは出来ないと判断。

付近の藪の中に埋めて弔います。

このため、明智光秀のものだとわかる遺体も、最後まで見つかっていません。

(光秀生存説については こちら を)

その後、溝尾茂朝と、安土城を守っていた明智秀満は明智家の居城「坂本城」に帰還。

城に火を放つと、明智光秀の家族と共に自害します。

明智光秀の一族は滅亡し、光秀の野望はここで終わりを迎えます……

そして天下は「豊臣秀吉」のものになって行くこととなります。

常に議論され続けている「本能寺の変」の原因。

つまり、なぜ明智光秀が織田信長に謀反を起したのか?

それは戦国最大のミステリーであり、これに関する小説・ドラマ・映画・マンガ・テレビ番組などは、後を絶ちません。

これからも日本史の大きな謎として、様々な推論や物語が私たちを楽しませてくれることでしょう。

さて、ここでは本能寺の変の理由について断定することはしませんが、よく言われている「本能寺の変」の原因を、その説が言われるようになった理由と共にリストアップしておきます。

どの説がどこまで影響しているのか、それは皆さんで考えてみてください。

|

明智光秀が織田信長に恨みや恐怖を持ち、それが謀反に繋がったとする説。つまり「定説」。 |

|

明智光秀が天下を治める野望を持ったという説。 大なり小なり、光秀にも野望はあっただろう。 |

|

本能寺の変によって一番得をした人物…… すなわち秀吉を黒幕だとする説だ。歴史物語ではおなじみの説。 本能寺の変の後、秀吉は戦っていた毛利家と手早く講和して「中国大返し」による驚異的なスピードで近畿地方に戻っているが、これらは事前の準備がなければ不可能だったとも言われている。 |

|

最終的に天下を手に入れた人物…… つまり徳川家康を黒幕だとする説。これも小説や漫画などでおなじみの説だ。 本能寺の変の際、徳川家康は少人数で危険な伊賀の山地を抜け、三河へ帰還する「伊賀越え」を果たしているが、これは事前の準備がなければ無理だとも言われている。 |

|

室町幕府の将軍にして、織田信長に追放されてしまった足利義昭を黒幕とする説。これは近年かなり有力視されている。 |

|

朝廷(天皇家や公家)が本能寺の変の黒幕だとする説。最近はこの説も有力視されている。 明智光秀は本能寺の変を起した後、真っ先に朝廷と連絡を取った。本能寺の変の後に朝廷から金品を与えられたり、最高位の官位である「正一位・征夷大将軍」の地位を与えられていたという説もある。 |

|

堺の有力な商人の集まりである「堺会合衆」が黒幕だとする説。 小説や漫画では他の説とセットでよく出てくる。 本能寺の変の少し前に、堺会合衆の津田宗及と、羽柴秀吉、秀吉配下の中川清秀による「密会」があった記録がある。 |

|

当時、織田家と敵対していた毛利家が黒幕だとする説。以前は有力視されていた説だ。 毛利家には足利義昭がご厄介になっていたため、両者が連絡を取り合っていたことは確かだろう。 なお、安国寺恵瓊は本能寺の変の9年ほど前に「信長の天下は5年や3年は持つだろう。 しかしその後は高いところから転げ落ちるように没落する。 その後は秀吉が活躍するだろう」という予言めいた文章を書いている。 |

|

織田家の柴田勝家に攻め込まれ、窮地に陥っていた上杉家が黒幕とする説。これも以前は有力視されていたようだ。 本能寺の変の後、戻ろうとする柴田勝家を上杉軍が妨害、さらに柴田勝家と羽柴秀吉が対立すると、上杉軍は秀吉側に付き、柴田軍を攻撃する約束もしている。 直江兼続はその後、秀吉から破格と言える待遇を受けているため、直江兼続を首謀者とする説もある。 |

|

明智光秀と親しく、織田家に攻められる危機にあった四国の長宗我部家を黒幕とする説。最近有力視されている。 長宗我部家は当時、四国の統一間近にあり、ここで織田家に邪魔される訳にはいかなかった。 |

|

ここまでに挙げた以外にも、本願寺&雑賀衆が黒幕とする説や、織田信長に滅ぼされた伊賀忍軍が黒幕とする説、武田家の残党が黒幕とする説など、色々ある。 |

|

キリスト教の宣教師が明智光秀の謀反に協力していたという、近年になって出て来た説。 明智光秀は本能寺の変の際、キリシタン武将の高山右近を説得する手紙を宣教師に書かせているが、この手紙には「光秀は何度も協力を求めるだろうが、あなたは決して承諾してはならない」というポルトガル語の書き添えが付いていた。 |

|

最後は一番トンデモな説。 信長が自らお膳立てをしたというもの。 わざと無防備に見せることで敵対勢力、および光秀の暴発を誘い、討伐しようと考えていたが、光秀の行動が予想以上に早かったため、そのまま討ち取られてしまったというもの。 |